皆さんは、回文を作ってみたいと思ったことはありませんか?

回文とは上から読んでも同じ意味になる文章や単語のことをいいます。

有名な回文としては、「たけやぶやけた」や「私、負けましたわ(わたしまけましたあわ)」や「世の中ね、顔かお金かなのよ(よのなかね、かおかおかねかなのよ)」が挙げられます。

このような回文を見ることはよくありますが、では回文を作ったことはありますか!?

一般的に、回文を作るのは難しいとされています。ですが、そんなことはないんです!

コツさえわかれば小学生でもすぐに作れてしまいます。

この記事では、回文を作るコツや回文を簡単に作るための構文を紹介します。

最後まで読んで頂き、実際に自作の回文にチャレンジしてみてください!!

目次

回文のルールを覚えよう!

まずは、回文のルールを覚えましょう。

とは言いつつ、実は回文には厳密なルールは存在しません!

「上から読んでも下から読んでも同じ意味になる」という大原則はありますが、その他の細かいルールは回文作家によって異なります。

例えば、濁点や半濁点について、自由に取ったり付けたりして良いとするルールで作っている回文作家がいますが、一方で厳密に一致させなければいけないというルールで作っている回文作家もいます。

ここでは、より一般的に使われている回文ルールを紹介します。

このルールは初心向きで回文を作る際の自由度が高いのでお勧めです。

逆に言えば「厳密に一致させなければいけない」というルールを課してしまうと、柔軟で自由な回文が作れなくなってしまいます。回文作りに慣れてきたら、自分のなりの”縛り”を試すのがいいでしょう!

なお、このサイトで使われている回文も原則としてこれから紹介する回文ルールの下に作られています。

それでは、順番に説明していきます。

1.濁点・半濁点は付けたり外したりできる

濁音(「がぎぐげご」や「ばびぶべぼ」)や半濁音(「ぱぴぷぺぽ」)は自由に付けたり外したりすることができます。

例えば、「本とトンボ(ほんととんぼ)」という文を見てみましょう。

この文は、1文字目が「ほ」で、6文字目が「ぼ」になっており、厳密には上から読んでも下から読んでも同じ文になっていませんが、回文とみなすことができます。

2.音引き(ー)は直前の文字の母音を用いる

音引きとは、長音記号”ー”を用いて母音を伸ばした語で、「キャー」や「グー」などです。一般的な回文のルールでは、音引きの音を母音に変換して使います。

例えば、「軽い瓶ビールか(かるいびんびいるか)」という文

7文字目の「ー」を「い」に変換しています。

3.拗音と促音は大きくして用いることができる

拗音(きゃ、きゅ、きょ、)と促音(っ)は、大きくして使うことができます。

例えば、「タイツ、今日買うよ?気づいた?(たいつきょうかうよ きづいた)」という文を見てみましょう。

今日(きょう)には、拗音「ょ」が含まれていますが、「よ」に変換して使用しています。

促音(小さい「つ」)については、大きくしてもそのまま使用してもどちらでも問題ありません。

4.同音はどちらを用いてもよい

このルールは、当サイトでは採用していませんが、使われていることが少なくないためこちらも紹介します。

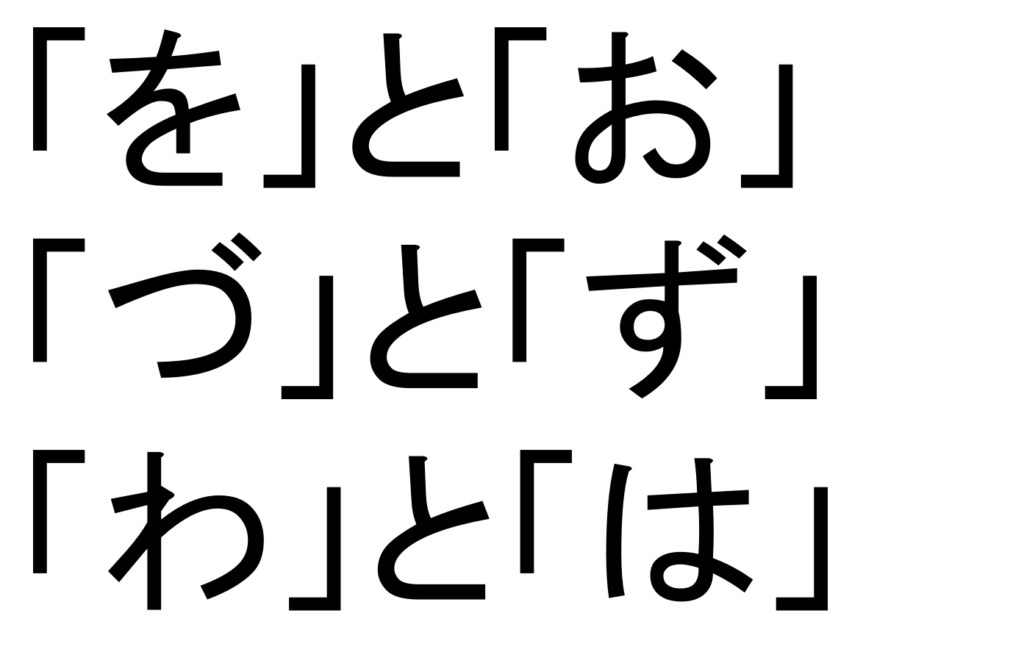

同音とは、「を」と「お」、「ず」と「づ」、「は」と「わ」など、発音が同じ文字を指します。これらはどちらを用いてもよいです。

ちなみに、「カードの動画(かーどのどーが)」という文について。

単純に文字にすると「動画」は「どうが」であり回文にはなりませんが、敢えて「どうが」を「どーが」と読むことで回文とすることもあります。

「カードの動画」を回文とするかどうかは、好みの問題であり、もし許容できるのであればこのルールを採用してもよいかと思います。

回文構文を使おう!

ここでは、回文を作るためのコツを紹介します。

回文を作るコツはズバリ!

回文の構文を使うことです!

例えば、「夜に(よるに)」を逆にしてみましょう。

すると、「煮るよ(にるよ)」になりますね

並べてみると、「夜に・・・煮るよ」となり、あとは・・・の部分に回文になるような単語や文章を入れればもう回文の完成です!

実際にやってみましょう!

まずは、「新聞紙(しんぶんし)」をいれてみましょう!

すると、「夜に新聞紙煮るよ(よるにしんぶんしにるよ)」になり回文があっさりできましたね!

次に、「小林と俊也、箱(こばやしととしやはこ)」を入れてみましょう!

すると、「夜に小林と俊也、箱煮るよ(よるにこばやしととしや、はこにるよ)」となり回文の完成です!

このように、回文構文を使えば簡単に作れてしまうことがあります。

他にも回文構文はたくさんあり、「石焼く〇〇〇悔しい」や「悔い、○○〇行く」もそうです。

また他にも次のような構文もあります。

「よく・・・・・・△くよ」

この△の部分には、「焼くよ」の「焼」であったり、「行くよ」の「行」などが入り、こちらも自由度の高い回文を作ることができます。

先ほどまでは、文章の頭と最後につける構文を紹介しました。

次に真ん中に入れる構文を紹介します。

まず紹介するのは「会いたい(あいたい)」です。

「会いたい」の「いたい」の部分は、回文になっていて、丁度真ん中の折り返し地点で使えそうですね!

「会いたい」を使って回文を作るのは「会いたい”あ〇〇〇”」となるので、「会いたい」の次に来るのは”あ”から始まる単語でなければいけません。

では、”あ”から始まる単語を考えてみてください。

アシカ

麻生(あそう)

あいつ

アシタカ

アメリカ人

等、たくさん思い浮かぶでしょう!

その中からちょうど回文になりそうな単語を見つけてください。

例えば、「麻生(あそう)」を使うと「嘘!会いたい麻生(うそ、あいたいあそう)」になりますし、「あいつ」を使うと「つい会いたいあいつ」になり回文を作ることができます。

他にも、回文構文はたくさんあります。

一部をまとめて紹介します。

また、下にまとめた構文以外にもたくさん構文は存在します。自分で作っていく中で見つけてみてください。

・夜に・・・煮るよ

・よく・・・くよ

・石焼く・・・悔しい

・悔い・・・行く

・良い・・・いよ

・魚の・・・の中さ

・会いたい

・綴った(つづった)

・傀儡(かいらい)

・からかう

自分の名前で回文を作ってみよう!

ルールを覚えて、回文構文を覚えて、さあ作るぞ!となったとき何から始めていいかわからないと思います。そこで、おすすめなのが、自分でお題となる単語を決めることです。お題を決めてその単語を用いた回文を作ってみましょう!

お題は、なんでもいいのです。

身近にあるコップやお箸、よく行くお店の名前、自分の通っている学校や会社の名前など、お題になりそうな単語はたくさんあります。

ただし、お題は長すぎても短すぎてもダメです。

1文字や2文字のお題は簡単すぎますし、7文字以上のお題はハードルが高く回文として成立しない場合が多いからです。適切なのは、3文字か4文字です。この文字数であれば、難易度としては普通ですし回文として成立することが多いです。

それでも、まだお題が決められないという場合おすすめなのが自分の名前です。

これは苗字でもいいですし、名前でもどちらでもいいです。

自分の名前で作った回文というのは、愛着が湧きますし小学校の授業で扱えば盛り上がること間違いないです!

是非、自分の名前で、オリジナルの回文を作ってみてください!

まとめ

初心者向けに回文を作るコツを紹介していきました。回文のルール、回文構文、お題の決め方がありましたが順番に読んでぜひ実践してみてください!

また、小学校の教員であれば授業に取り入れると面白いかと思います。

回文は、頭の体操にもなりますし、回文を作るために単語を調べる作業が発生するので語彙力が上がります。小学生でもできるのでぜひ試してみてください。